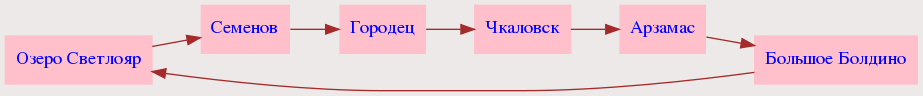

Виртуальный экскурсионный маршрут Золотое кольцо Нижегородской области Разживина Михаила

| Строка 15: | Строка 15: | ||

} | } | ||

</graphviz> | </graphviz> | ||

| − | + | <googlemap version="0.9" lat="55.007207" lon="45.309076" type="map" zoom="15">56.792542, 44.501011, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьгород Семенов56.65015, 43.470402, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьГородец55.40321, 43.83614, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьАрзамас56.76556, 43.24083, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьЧкаловск, Нижегородская область55.00378, 45.309078, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьсело Бол. Болдино, Нижегородская область</googlemap> | |

| − | + | ||

'''[[Озеро Светлояр (Нижегородская область)|Озеро Светлояр]]''' | '''[[Озеро Светлояр (Нижегородская область)|Озеро Светлояр]]''' | ||

Наша экскурсия начинается у озера Светлояр. Озеро имеет правильную яйцевидную форму. Его длина 454 м, ширина 348 м, общая площадь 12 га, глубина более 30 м. Вода в нем хрустально чистая и прохладная даже в самый жаркий день. В старину верили, что Светлояр - это глаз божий, взирающий на человечество. В течении многих веков это озеро почитается святым. Считается что каждый пришедший к Светлояру с чистым сердцем и светлыми мыслями получит от него свой дар. | Наша экскурсия начинается у озера Светлояр. Озеро имеет правильную яйцевидную форму. Его длина 454 м, ширина 348 м, общая площадь 12 га, глубина более 30 м. Вода в нем хрустально чистая и прохладная даже в самый жаркий день. В старину верили, что Светлояр - это глаз божий, взирающий на человечество. В течении многих веков это озеро почитается святым. Считается что каждый пришедший к Светлояру с чистым сердцем и светлыми мыслями получит от него свой дар. | ||

Версия 15:16, 1 мая 2009

<googlemap version="0.9" lat="55.007207" lon="45.309076" type="map" zoom="15">56.792542, 44.501011, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьгород Семенов56.65015, 43.470402, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьГородец55.40321, 43.83614, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьАрзамас56.76556, 43.24083, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьЧкаловск, Нижегородская область55.00378, 45.309078, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьсело Бол. Болдино, Нижегородская область</googlemap>

Озеро Светлояр

Наша экскурсия начинается у озера Светлояр. Озеро имеет правильную яйцевидную форму. Его длина 454 м, ширина 348 м, общая площадь 12 га, глубина более 30 м. Вода в нем хрустально чистая и прохладная даже в самый жаркий день. В старину верили, что Светлояр - это глаз божий, взирающий на человечество. В течении многих веков это озеро почитается святым. Считается что каждый пришедший к Светлояру с чистым сердцем и светлыми мыслями получит от него свой дар.

<googlemap version="0.9" lat="55.007207" lon="45.309076" type="map" zoom="15">56.792542, 44.501011, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьгород Семенов56.65015, 43.470402, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьГородец55.40321, 43.83614, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьАрзамас56.76556, 43.24083, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьЧкаловск, Нижегородская область55.00378, 45.309078, Россия, Нижегородская областьРоссия, Нижегородская областьсело Бол. Болдино, Нижегородская область</googlemap>

Озеро Светлояр

Наша экскурсия начинается у озера Светлояр. Озеро имеет правильную яйцевидную форму. Его длина 454 м, ширина 348 м, общая площадь 12 га, глубина более 30 м. Вода в нем хрустально чистая и прохладная даже в самый жаркий день. В старину верили, что Светлояр - это глаз божий, взирающий на человечество. В течении многих веков это озеро почитается святым. Считается что каждый пришедший к Светлояру с чистым сердцем и светлыми мыслями получит от него свой дар.

Это озеро связано с легендами о граде Китеже, не сдавшегося врагу и чудесно спасенного молитвами святых старцев. И по сей день град Китеж незримо присутствует здесь. Существует прекрасная традиция: 6 июля, в день праздника Владимирской иконы Божией Матери - обходить озеро с зажженными свечами. В этот день люди разных национальностей и вероисповеданий объединяют огонь своих сердец в единой молитве о судьбе своих близких, русского народа и всей России. Можно посетить особо почитаемые места у озера: камень со "стопой Богородицы"(по легенде на нем стояла Богородица когда спасала град Китеж), святой ключик Кибелек, могилы трех старцев. На холме, над озером находится деревянная церковь Казанской Богоматери, построенная в 2003 г. на месте разрушенной в годы советской власти часовни. От Светлояра держим путь в Семенов.

Семенов - город старинный, основанный в 17 в. Семенов внесен в список исторически населенных мест России как памятник градостроительства под открытым небом (автор плана постройки города архитектор Ананьин Я. А.). Жители Семенова испокон веков занимались разными ремеслами - резали и красили ложки, точили деревянную посуду, писали иконы, делали раскрашенные игрушки.

В этом маленьком провинциальном городке в особняке купца старообрядца Петра Шарыгина с 1980 г. находится уникальный историко-художественный музей. В этом двухэтажном каменном доме собрана ценнейшая коллекция произведений народного искусства Нижегородской области: домовая резьба, деревянная скульптура, игрушки, резные и расписные донца прялок. Экспозиция музея дает возможность познакомиться с историей хохломской росписи. Но не одним музеем знаменит Семенов. Здесь не только бережно хранятся старинные традиции народной резьбы и росписи по дереву - эти традиции развиваются современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Мировую славу Семенову принесла фабрика "Хохломская роспись". Эта фабрика сделала Семенов столицей современной хохломы. В будние дни на фабрике проводят экскурсии. Можно посетить 4 художественных цеха и собственными глазами увидеть чудо - как кусок дерева преображается в произведение искусства. Ежегодно в Семенове проходит Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома". Из Семенова держим путь в Городец - древнейший город земли Нижегородской.

Городец входит в список исторических городов России. Экскурсию по городу начнем со смотровой площадки на набережной. Отсюда, с высокого волжского берега, открывается захватывающий вид. На этой же смотровой площадке можно увидеть и самый старый памятник города - небольшую башенку покрытую кирпичным шатром, построенную ок. 1673 г. Затем через сквер выйдем на ул. Купеческую (ул. Ленина), Здесь находится Городецкий краеведческий музей.

В музее можно познакомиться с историей древнего Городца, увидеть изделия местных народных промыслов. Это глухая резьба, роспись по дереву, народные праздничные костюмы из шелковых пестрых тканей, золотошвейные платки, вышитые шали и конечно знаменитая городецкая роспись. Народные ремесла не забыты ! В городе работают строчевышивальная фабрика и объединение "Городецкая роспись". Здесь ежегодно проходит Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов и ремесел "Мастеров народных братство". Не зря Городец называют "городом мастеров"!

После посещения музея отправимся в исторический центр города. По пути полюбуемся на деревянные дома к. 19 - н. 20в., украшенные ажурной резьбой. А вот и памятник 12 в. - вал - единственное, что осталось от древней истории города. Когда-то вал имел длину 2100 м., ширину до 33 м., высоту от 9 до 15 м.,а также 3 проезда с башнями. Это была внешняя линия укреплений города, защищавшая детинец, возведенный на Княжей горе. Но сохранились лишь остатки вала - длина 1,5 км., высота до 7,5 м. раскопки. Хотите соприкоснуться с историей древнего города? В историческом центре города проводятся археологические раскопки, можно принять в них участие. Экскурсию по городу завершим у памятника Александру Невскому. Великий князь умер в Городце в одной из келий Федоровского монастыря в 1263 г.

Из Городца отправляемся в город Чкаловск. Старое название его - Василева слобода. Это одно из самых древних селений Поволжья,было основано около 1157 г. Чкаловск расположен в живописном месте, в пойме речки Санохты при ее впадении в Волгу. Цель нашей поездки - мемориальный музей В. П. Чкалова. Музей был открыт в 1940 г., в доме, в котором 2 феврале 1904 г. родился Чкалов. Дом построен в 1896 г. отцом легендарного летчика, Павлом Григорьевичем. Домик удачно вписывается в современный пейзаж города. Ведь Чкаловск, как и многие селения Поволжья, представляет собой удивительное смешение старины и современности. Итак, начнем экскурсию по мемориальному музею Чкалова. 1-я комната музея- бывшая кухня семьи Чкаловых. Экспозиция этой комнаты посвящена детству и юношеству Чкалова. Сумка-ранец, латунная кружка, сделанная Валерием из гильзы снаряда, лото, в которое он любил играть, санки На стенах комнаты - фото родителей Валерия, 1-х учителей, на рисунках - школа, в которой он учился. Следующий раздел экспозиции рассказывает о годах учения Валерия в Череповецком техучилище, Музею удалось собрать некоторые экспонаты, относящиеся к этому периоду жизни Чкалова: фото мастеров училища, здания самого училища, его территории, фото парахода "Баян". С "Баяном" связан поворот в судьбе Чкалова. Именно с палубы парохода он впервые увидел летящий над Волгой гидросамолет. Так, как он сам впоследствии говорил, у него и родилась мечта стать летчиком. В витрине этой же комнаты экспонируется пробковый пилотский шлем, который был на Чкалове во время его первого полета. Экспонаты следующей комнаты рассказывают об учебе и службе, становлении его авиационного мастерства. На стенде музея - фото, документы, рисунки. Здесь можно увидеть поврежденный цилиндр мотора, полетную карту с маршрутами, проведенными рукой Валерия Павловича. В следующая комнате находятся экспонаты,рассказывающие о двух легендарных беспосадочных перелетах, совершенных Чкаловым. В витрине выставлен летный костюм Чкалова, в котором были совершены оба перелета, представлены также зажигалка, курительная трубка, перочинный нож. Особое внимание привлекает "копейка", которую летчик обнаружил в кармане своих брюк в Америке - один местный предприниматель предлагал за нее Чкалову 100 долларов.Следующая комната музея - бывшая гостиная. На стендах этой комнаты расположены экспонаты, рассказывающие о приезде Чкалова на родину. У окна большой дубовый стол, на нем чернильный прибор, телефон, недокуренная пачка папирос, Рядом этажерка с книгами. Посередине комнаты стоит стол с посудой, а у стены простая железная кровать, покрытая байковым одеялом, на ней спал Валерий Павлович. В витрине лежат подарки, которые привозил Чкалов родным, а в другой части экспозиции - подарки летчику от трудящихся страны. Особенно необычно выглядит модель самолета АНТ-25, сделанная из 74 перочинных ножей мастерами города Павлова. Последняя комната музея- бывшая спальня Чкаловых. Экспонаты этой комнаты рассказывают о последнем дне жизни В. П. Чкалова. В витрине хранится одежда его последнего полета и нераскрытый парашют. На стенах комнаты - фото, запечатлевшие минуты прощания с выдающимся летчиком. Мы покидает дом Чкалова, но экскурсия не закончена. Рядом находится павильон-ангар, построенный в 1957 г. Здесь выставлена авиационная техника 1930-х гг.: самолеты АНТ-25, И-16, ЦКБ-15. Из Чкаловска наш путь лежит в г. Арзамас.

Арзамас включен в список исторических городов России. Поселение под таким именем упоминается в старинных грамотах уже в 1366 г. Все достопримечательности города можно объединить в 5 групп:

- Храмы Арзамаса;

- Деревнные жилые дома 1-й половины 19в.;

- Каменные постройки 18-19вв;

- Краеведческий музей;

- Музей А. Гайдара;

Предлагаю остановиться на 1-х двух маршрутах. Отправляемся на экскурсию "Храмы Арзамаса". Держим путь на Соборную площадь-самую старую площадь города. Она существует со времени крепости, которую приказал построить Иван Грозный в 1552 г., когда шел через эти места в поход на Казань. Крепости давно нет, а площадь сохраняется в обрамлении зданий 17-18 вв. Центр архитектурного ансамбля площади - Воскресенский собор. Его построили жители Арзамаса на свои пожертвования в память об изгнании Наполеона с русской земли. Постройка храма началась в 1814 г. по проекту архитектора Коринфского М. П., уроженца Арзамаса, выдающегося мастера позднего классицизма. Величественность пятиглавому Воскресенскому собору придают 48 колонн, объединенных в 4 портика. Строительство храма было закончено к 1840 г., еще 2 года продолжалась отделка здания. Превосходные фрески, богатый резной иконостас - все это дело рук талантливых арзамасских мастеров. Роспись интерьеров была выполнена воспитанниками арзамасской художественной школы О. С. и А. О. Серебряковыми, а иконостас изготовлен братьями В. и К. Ломакиными.

Рядом расположена церковь Живоносного источника. Этот храм построен в 1794 г. в стиле классицизм, а колокольня сохранила нарядный барочный силуэт. В 18 в. склоны холма, на котором стоит Арзамас, обрамлялись многочисленными башнеобразными многоярусными церквями. Это придавало городу необыкновенный, сказочный силуэт. Одной из этих церквей, с сохранившимися нижним четвериком, трапезной, алтарем была Ильинская церковь. Верхние ее ярусы и колокольня не сохранились. Ильинская церковь была построена в 1746 г., когда в России господствовал стиль барокко. Поэтому храм украшен деталями присущими данному направлению в архитектуре: выполненные из тесаного кирпича обрамления окон с колонками и "рваными" фронтонами кокошников, а также фигурные кирпичные карнизы, которые благодаря остроумному расположению дают причудливую светотень. В то же время окна имеют прямоугольную форму и расположены ярусами подобно этажам жилых домов 18 в. В 18 в. церковная архитектура начинает подражать некоторым приемам, свойственным гражданским зданиям.

В тех случаях, когда у владельцев земли на центральных улицах Арзамаса не было средств на строительство каменного дома, как того требовали проекты планировки 18-19 гг., для удешевления строительства из кирпича выкладывались лишь стены уличных фасадов. После чего строили деревянный дом, который по своим формам имитировал каменную архитектуру. Несколько таких домов сохранилось в части Арзамаса у набережной р. Теши. Центром композиции уличного фасада служит четырехколонный портик с фронтоном, поднимающийся над боковыми крыльями здания. Так построен дом Ханыкова (ул. Советская, 21). Но у здания есть и свои особенности. Входное крыльцо и портик обращены на угол пересечения улиц и имеют в плане дугообразную форму. В досках фронтона вырезана большая арка для слухового чердачного окна. Следующий памятник архитектуры - дом №10 по Верхней набережной. Фасад этого дома выстроен по обычному принципу, только портик опирается на 6 колонн. Соседний жилой дом Твердова (№16)- одноэтажный, с мезонином, завершенным фронтоном. Его колонны, сделанные из цельных бревен, вплотную прислонены к стене центральной чести дома. Расположенный рядом дом Бессоновой (Верхняя набережная, 14) основан на редко встречающейся композиции фасада. Вместо портика - три глубокие арочные ниши. Наверху они объединены горизонтальным карнизом и аттиком. Все эти выполненные из дерева конструкции настолько плотно подогнаны, что создается впечатление будто видишь каменный дом. Здание это интересно еще и тем, что в нем не раз бывал А. С. Пушкин, посещавший город проездом в болдинские имения. По этой дороге, пролегающей по степной местности, когда-то восхитившей великого поэта проследуем и мы в Большое Болдино.

Пушкинский заповедник в Болдине начал свою историю 11 апреля 1918 г., когда местные крестьяне решили увековечить память поэта. В 1949 г. в бывшей вотчинной конторе открылся небольшой музей, посвященый жизни и творчеству Пушкина. А в 1963 г. была создана музейная экспозиция в барском доме Пушкиных. В 1979 г. в усадьбе был установлен бронзовый памятник А. С. Пушкину. Авторы (скульптор О. К. Комов и архитектор Н. И. Комова) изобразили поэта сидящим на садовой скамейке. Композиция памятника, лирический образ поэта как нельзя лучше подходят к окружающей местности. Пройдем в музей Пушкина. Центр музейной экспозиции - кабинет Александра Сергеевича. В нем воссоздана обстановка 1833 г. На маленьком столике мы видим листы бумаги, исписанные рукой поэта, скульптурный бюст, полку с книгами. В следующей комнате продолжается рассказ о 1833 г. в жизни Пушкина. На столике материалы, связанные с "Историей Пугачева", письма, тетради с выписками из архивных документов, записная книжка, которую Александр Сергеевич брал с собой в путешествие на Урал. Здесь же наброски поэмы "Медный всадник", часы в высоком футляре, диван, шкаф с книгами. Из барского дома через парк пройдем в дом старой вотчинной конторы. Здесь мы увидим предметы крестьянского обихода и труда 1-й пол. 19 в., конторские книги и другие хозяйственные документы на грубых деревянных столах. Во времена Пушкина в этом помещении считали крестьянские оброчные деньги, мерили холсты, взвешивали пряжу. Теперь выйдем в парк, перед домом лиственница, которую считают современницей поэта, старая, почти разрушенная временем ветла, липовая и березовая аллеи, пруды, плотины. Примерно в 2 км. находится роща Лучинник. Пушкин любил отдыхать в этой роще у родника. Таковы пушкинские места в Болдино. Посетив их непременно почувствуешь, что прикоснулся к великому искусству. А к кому-то возможно здесь придет вдохновение и появятся новые стихи...