Участник:Швец Марина

- Освоить на своей странице правила вики разметки - см. статьи вики разметка, Летопись:Как делать таблицы, Минимальный ВикиВики словарь, Тренинг Практические задания для учащихся в среде Wiki, Лекция о ВикиВики, Graphviz

Восприятие как психологический феномен

Содержание[убрать] |

Определение

ВОСПРИЯ́ТИЕ, перцепция (лат. perceptio), непосредственно-чувственное отражение окружающего мира человеком и животными. Под В. понимается как сам процесс (или совокупность психофизиологич. процессов), так и его результат (образ). В. – одно из центр. междисциплинарных понятий филос. теории познания, психологии, когнитивной науки, нейрофизиологии и сенсорной физиологии, эстетики, эргономики и некоторых разделов информатики.

История

В. трактовалось в философии как вид познания, отличный от ощущений («атомов» В., отображающих лишь отд. качества воспринимаемого мира, такие как «холодно», «светло» и т. п.) и мышления. В центре филос. рассмотрения В. были вопросы о специфике В. и об истинности получаемых с помощью органов чувств знаний. Иллюзии восприятия и псевдовосприятие (сновидения, галлюцинации) послужили основой для критики чувственного познания представителями рационализма. Г. В. Лейбниц описал В. (перцепцию) как состояние неясного сознания, постепенно переходящего под влиянием внимания (апперцепции) в состояние отчётливого и осмысленного осознания предмета. И. Кант показал, что нами всегда воспринимается нерасчленимое далее единство чувственных данных и категорий рассудка; всякому акту В. предшествуют, как минимум, априорные категории пространства и времени. В философии эмпиризма отграничение В. от ощущений и от представлений проводилось на базе предположения об объединении ощущений в В. и В. в представления на основе принципа ассоциации (Т. Гоббс, Дж. Локк).

Для эксперим. исследований В. большое значение имело создание в сер. 19 в. методов измерения интенсивности сенсорных впечатлений Э. Г. Вебером и Г. Фехнером (см. Психофизика), а также измерение скорости проведения нервного раздражения Г. Гельмгольцем и хронометрич. опыты голл. офтальмолога Ф. К. Дондерса. Одновременно происходило уточнение анатомо-физиологич. строения органов чувств и центр. мозговых механизмов анализа сенсорных данных разл. модальностей, выявившее, напр., роль затылочных отделов коры для процессов зрения и верхних височных структур для слуха (К. Бродман).

Доминирующей теорией В. во 2-й пол. 19 в. стала теория бессознательных умозаключений Г. Гельмгольца, согласно которой В. строится по схеме решения силлогистич. задач: на основе знания типичного соотношения параметров стимула и свойств предметов (большая посылка силлогизма) и знания параметров сенсорного стимула (ощущения – малая посылка) делается очень быстрый, недоступный для осознания вывод о свойствах предметов. Первые науч. наблюдения двигательной активности (движений рук, ощупывающих предмет, и движений глаз), сопровождающей процессы В., послужили основой для ранних гипотез о сенсомоторной основе В., внимания и сознания (Н. Н. Ланге, Т. Рибо, И. М. Сеченов).

Современность

Новый этап изучения В., начатый представителями гештальтпсихологии, определялся двумя поставленными К. Коффкой вопросами: «Почему мы воспринимаем мир именно таким?» и «Почему мы воспринимаем предметы, а не промежутки между ними?». Гештальтпсихологи обнаружили зависимость отд. частей воспринимаемой картины от целого. При устранении общего контекста В. трудности вызывает даже простейшая задача зрительной локализации: неподвижный объект в темноте или в гомогенном поле начинает казаться хаотически движущимся (иллюзия автокинетич. движения). Напротив, если при изменении всех частей сохраняются их структурные отношения, то сохраняется и В. (так, мелодия, проигрываемая в другой тональности, легко узнаётся). При этом мы не только не замечаем, но чаще всего просто не можем определить изменения отд. ощущений.

Инвариантность соотношения воспринимаемых удалённости и величины.

Наряду с целостностью для В. характерна константность – относит. независимость свойств воспринимаемых предметов от параметров стимуляции органов

чувств. Напр., при удалении видимого объекта вдвое размеры его проекции на сетчатке также уменьшаются в два раза, однако мы продолжаем видеть его величину неизменной. Согласно гештальттеории, механизмом этой и др. видов константности (направления, цвета, формы и т. д.) служат инвариантные отношения между воспринимаемыми вещами и их окружением, выполняющим функцию системы отсчёта.

М. Вертхаймер выделил 6 законов «перцептивной организации», позже объединённые в единый «закон прегнантности». Объекты, которые (1) расположены близко друг к другу, (2) имеют сходные характеристики яркости и цвета, (3) ограничивают небольшую замкнутую и (4) симметричную область, (5) естественно продолжают друг друга, (6) движутся примерно с равной скоростью в одном направлении, скорее будут восприняты как единое целое, или как фигура, а не как разрозненные элементы фона.

Критика попыток выведения В. из локальных ощущений была продолжена во 2-й пол. 20 в. Дж. Гибсоном и его последователями. Гибсон описал комплексные переменные стимуляции, специфицирующие для подвижного организма объективные свойства среды, предметов и событий. Напр., на рис. присутствует т. н. градиент величины и плотности (узор брусчатки и колонн по бокам прохода), который в любом естеств. окружении специфицирует глубину оптич. пространства и обычно предоставляет возможность для движения вперёд. В процессе такого продвижения возникает динамический градиент, специфицирующий скорость и направление, в частности, неподвижная центр. точка (фокус градиента) соответствует направлению движения. Для обработки открытых Гибсоном градиентов не требуется умозаключений или памяти, достаточно простой рецепции соответствующей информации.

Идея активного обследования окружения содержится в предложенном Дж. Гибсоном понятии «перцептивных систем», под которыми понимаются не только сенсорные механизмы той или иной модальности, но и всевозможные движения органов чувств и организма, направленные на В. внешнего мира. Роль движений в В. подчёркивается и в теории перцептивных действий, развитой рос. психологами А. В. Запорожцем, В. П. Зинченко, Б. Ф. Ломовым. Так, перцептивные действия с использованием кожной и суставно-мышечной чувствительности предполагают разл. виды движений: при восприятии свойств текстуры поверхности предмета это скользящие движения пальцев, твёрдости – давление на поверхность, температуры – статичный контакт, веса – поддержка в ладони без опоры, объёма – охват, формы – сочетание охватывающей поддержки одной рукой и ощупывания контуров другой.

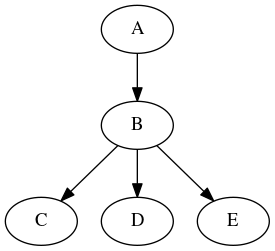

Согласно У. Найссеру, В. – это активный процесс извлечения информации из окружающего мира, который управляется схемами В., иерархически увязанными друг с другом (напр., схема комнаты, дома, улицы, города, мира). А. Н. Леонтьев разработал представление о целостной схеме реальности – образе мира и о его взаимодействии со схемой тела субъекта как о необходимом условии восприятия.

В ряде направлений психологии 2-й пол. 20 в. вслед за Г. Гельмгольцем В. рассматривалось как процесс, подобный решению интеллектуальных задач и зависящий от развития структур интеллекта (Ж. Пиаже) или особенностей языковых структур (Лингвистической относительности гипотеза). Согласно Дж. Брунеру, В. возможно благодаря процессу категоризации, неосознаваемого осмысления и принятия решения об отнесении воспринимаемого к тому или иному классу объектов или процессов, на основании соотнесения с «перцептивными эталонами», или категориями.

В когнитивной психологии было показано, что В. включает множество внутр. компонентов и этапов переработки информации, среди которых есть как эксплицитные, доступные сознанию, так и имплицитные, бессознательные (см. Подпороговое восприятие). К числу внутр. компонентов В. относятся перцептивные ожидания и внимание к определённым аспектам ситуации. Внимание, как ранее апперцепция, часто считается фактором, который обеспечивает интеграцию отд. признаков в образ целостного предмета. Каждый акт В. оставляет изменения в разл. звеньях процессов переработки информации. Эти изменения имплицитно влияют на В. следующей порции сведений («эффекты прайминга»). Исследования зависимости В. от памяти и перцептивного обучения показали, что адаптация к искажённым условиям В., как правило, оказывается возможной только в условиях собств. двигательной активности наблюдателя.

Изучение онтогенеза человека и животных позволило установить для многих форм В. (напр., для В. речи) наличие сензитивных периодов в первые годы жизни, во время которых повышается чувствительность к определённым факторам среды и происходит интенсивное перцептивное научение. Отсутствие взаимодействия с определёнными факторами среды (напр., отсутствие фонем /р/ и /л/ в япон. яз.) ведёт к выпадению соответствующих перцептивных возможностей. Исследования познават. способностей в дифференциальной психологии показали, что параметры В. и интеллекта относительно независимы друг от друга, но их корреляция существенно усиливается в начале и в конце жизни.

Классификация видов восприятия

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

|---|---|---|---|---|

| по основной модальности | зрительное восприятие | слуховое восприятие | осязательное восприятие | обонятельное восприятие |

| по форме совершенствования материи | восприятие пространства | восприятие времени | восприятие движения |