Лицей № 17 города Костромы/Исследовательская работа по истории: Буржуазные революции XVII-XIX вв

Содержание |

Участники исследовательской работы

Ученики 10 «В» класса, МОУ лицея № 17, г. Костромы:

Чихачёва Евгения Сергеевна[1]

Карпова Татьяна Андреевна

Французские революции

Великая французская революция

Великая францу́зская револю́ция(1789—1794 гг.) — крупнейшая трансформация социальной и политической систем Франции, произошедшая в конце XVIII века.

Девиз — Свобода, равенство, братство.Началом революции стало взятие Бастилии 14 июля 1789 года, а её окончанием разные историки считают 26 июля 1794 (Термидорианский переворот) или 9 ноября 1799 года (Переворот 18 брюмера).

Причины революции

Франция в XVIII веке была монархией, опиравшейся на бюрократическую централизацию и постоянную армию. Существовавший в стране социально-экономический и политический режим сложился в результате сложных компромиссов, выработанных в ходе длительного политического противостояния и гражданских войн XIV—XVI вв.

Основными причинами революции были:

-Старый порядок с его неразвитостью рыночных отношений

-Хаос в системе управления

-Коррумпированная система продажи государственных должностей

-Отсутствие четкого законодательства «византийской» системой налогообложения

-Архаичная система сословных привилегий

Кроме того, королевская власть теряла доверие в глазах духовенства, дворянства и буржуазии, среди которых утверждалась мысль, что власть короля является узурпацией по отношению к правам сословий и корпораций (точка зрения Монтескье) или по отношению к правам народа (точка зрения Руссо). Благодаря деятельности просветителей, из которых особенно важны физиократы и энциклопедисты, в умах образованной части французского общества произошёл переворот. Наконец, при Людовике XV и в ещё большей мере при Людовике XVI были начаты реформы в политической и экономической области, которые неизбежно должны были привести к краху Старого порядка.

Характер

Историки имеют различные мнение о характере революции.

Первый взгляд

Утверждают, что Великая французская революция по своему характеру была «буржуазной», заключалась в смене феодального строя капиталистическим, и ведущую роль в этом процессе играл «класс буржуазии», свергнувший в ходе революции «феодальную аристократию».

Второй взгляд

Большинство других историков с этим не согласны, указывая на то, что: 1) феодализм во Франции исчез за несколько столетий до революции; 2) французская аристократия в действительности включала не только крупных землевладельцев, но и крупных капиталистов; 3) именно французская аристократия насаждала капиталистические (рыночные) отношения в течение 25-30 лет, предшествовавших 1789 году; 4) революция началась с массовых восстаний крестьян и горожан, носивших антикапиталистический характер, и они продолжались в течение всего её хода, причем активное участие в них принимала и буржуазия, представлявшая собой французский средний класс. 5) Те, кто оказался у власти после первого этапа революции, особенно в провинциях, в большинстве не были выходцами из буржуазии, а были дворянами, которые и до революции были у руля власти — собирали налоги, ренту с населения и т. д..

Среди немарксистских историков преобладают два взгляда на характер Великой французской революции, не противоречащих друг другу.

Первый взгляд

Рассматривает революцию как всенародное восстание против аристократии, её привилегий и её методов угнетения народных масс, откуда революционный террор против привилегированных сословий, стремление революционеров разрушить всё, что ассоциировалось со Старым порядком, и построить новое свободное и демократическое общество. Из этих устремлений вытекали и главные лозунги революции — свобода, равенство, братство.

Второй взгляд

Революция носила антикапиталистический характер и представляла собой взрыв массового протеста против капитализма или против тех методов его распространения, которые применялись правящей верхушкой

Конституция

20 июня 1791 года король попытался сбежать из страны, но был узнан на границе в Варенне почтовым служащим, возвращён в Париж, где фактически оказался под стражей в собственном дворце.

3 сентября 1791 года Национальное собрание провозгласило четвёртую в истории Европы (после Конституции Пилипа Орлика, Конституции Речи Посполитой 3 мая, и Конституции Сан-Марино) и пятую в мире (Конституция США 1787 года) конституцию. По ней предлагалось созвать Законодательное собрание — однопалатный парламент на основе высокого имущественного ценза. «Активных» граждан, получивших право голоса по конституции, оказалось всего 4,3 млн, а выборщиков, избиравших депутатов, — всего 50 тыс. В новый парламент не могли быть избраны депутаты Национального собрания. Законодательное собрание открылось 1 октября 1791 года. Этот факт свидетельствовал об установлении в стране ограниченной монархии.

Итоги революции

В результате революции был уничтожен Старый порядок и Франция из монархии стала республикой де-юре свободных и равных граждан. Также во Франции утвердилось более «демократичное и прогрессивное» общество. В то же время, ряд авторов указывает, что революция принесла народу Франции освобождение от тяжёлого гнёта, чего невозможно было достичь иным путем. «Сбалансированный» взгляд на революцию рассматривает её как большую трагедию в истории Франции, но вместе с тем неизбежную, вытекавшую из остроты классовых противоречий и накопившихся экономических и политических проблем

Большинство историков полагает, что Великая французская революция имела огромное международное значение, способствовала распространению прогрессивных идей во всем мире, оказала влияние на серию революций в Латинской Америке, в результате которых последняя освободилась от колониальной зависимости, и на ряд других событий первой половины XIX в.

Июльская революция

Июльская революция — восстание 27 июля 1830 года против действующей монархии во Франции. Причиной революции послужила консервативная политика короля Карла Х, высшей целью которого было восстановление общественных порядков, царивших до Великой французской революции 1789 года.

Ход революции

Непосредственным толчком для июльской революции послужили правительственные указы от 26 июля, согласно которым распускалась палата представителей, ужесточалось избирательное право и ещё более ограничивалась свобода слова.

-27 июля на улицах Парижа вспыхнули баррикадные бои, зачинщиками которых были студенты.

-28 июля некоторые солдаты с оружием в руках стали переходить на сторону восставших.

-29 июля восставшие блокировали Лувр и Тюильри.

-30 июля над королевским дворцом взвился национальный французский флаг, палата депутатов провозгласила герцога Орлеанского наместником королевства.

-2 августа король подписал отречение в его пользу.

-7 августа палата депутатов предложила ему корону, которую тот принял 9 августа и был коронован как Луи Филипп I, прозванный «королем-гражданином».

Волнения пролетарских слоёв были быстро подавлены. «Якобинцы», как себя называли ярые анти-монархисты, не смогли одержать верх, так как отмена монархии означала бы внешнеполитические осложнения вплоть до интервенции Священного союза. К власти пришла умеренная партия крупной буржуазии во главе с Тьером и Франсуа Пьером Гийомом Гизо. После этих событий началась эпоха июльской монархии, считающаяся золотым веком французской буржуазии.

Последствия

Июльская революция имела воздействие на всю Европу. Либеральные течения повсеместно обрели уверенность и решимость. В некоторых государствах Германского союза начались беспорядки, вылившиеся в поправки или переиздания действующих конституций. Волнения начались и в некоторых итальянских государствах, в том числе и в Папской области. Однако наибольший эффект Июльская революция произвела на территории Польши, поделенной между Россией, Пруссией и Австрией, вызвав восстание 1830 года. Подавить это восстание российским войскам удалось лишь осенью 1831 года.

Последствия были и в непосредственном соседстве Франции. Южные Нидерланды восстали против господства севера и провозгласили себя независимым королевством Бельгия. Несмотря на монархический статус, принятая Бельгией конституция считается одной из наиболее прогрессивных конституций Европы того времени. Окончательные границы Бельгии были определены после некоторых военных операций в 1839 году.

В долгосрочном плане Июльская революция укрепила либеральные и демократические устремления во всей Европе. По мере того, как король Луи-Филипп всё больше удалялся от своих либеральных истоков и начал примыкать к Священному союзу, это привело в 1848 году к новой буржуазно-либеральной революции во Франции, так называемой Февральской революции, в результате которой была провозглашена Вторая Французская республика. Как и Июльская революция, она также привела к восстаниям и попыткам переворотов по всей Европе.

Революция 1848 года

Революция 1848 года во Франции (фр. Révolution française de 1848) — буржуазно-демократическая революция во Франции, одна из европейских революций 1848—1849 гг. Задачами революции было установление гражданских прав и свобод. Вылилась 24 февраля 1848 в отречение от престола некогда либерального короля Луи-Филиппа I и провозглашение Второй республики. В президенты нового государства был избран в дальнейшем ходе революции, после подавления социал-революционного восстания в июне 1848, племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон Бонапарт.

Предпосылки

Луи-Филипп пришёл к власти в 1830 году в ходе буржуазно-либеральной Июльской революции, которая свергла реакционный режим Бурбонов в лице Карла X. Восемнадцать лет правления Луи-Филиппа (так называемая Июльская монархия) были характеризованы постепенным отходом от идей либерализма, учащающимися скандалами и возрастающей коррупцией. В конечном итоге Луи-Филипп присоединился к Священному союзу монархов России, Австро-Венгрии и Пруссии. Целью этого основанного на Венском конгрессе в 1815 союза было восстановление в Европе порядка, существовавшего до Французской революции 1789. Это выражалось прежде всего в обновлённом доминировании дворянства и возвращении его привилегий.

Начало революции

Повод к массовому взрыву возмущения дала сама власть. В те годы во Франции, как и в Англии, возникло движение за избирательную реформу. Во Франции оно получило название реформистских банкетов. Чтобы пропагандировать реформы, и при этом обойти строгие запреты союзов и собраний, сначала в Париже, а затем и в крупных провинциальных городах богатые участники реформистского движения устраивали общественные банкеты. В произносившихся речах громко говорили о проектах реформ, а порою и резко критиковали правительство. С июля 1847 по февраль 1848 состоялось около 50 таких банкетов.

Раздражённый глава правительства Гизо 21 февраля 1848 года запретил очередной банкет, назначенный в столице. При этом он в резких тонах предупредил организаторов, что в случае неповиновения он применит силу. В ответ в Париже начались волнения, уже к вечеру принявшие масштаб революции.22 февраля, в день запрещённого банкета, парижане стали возводить на улицах баррикады. Как подсчитали позднее, в столице возникло более полутора тысяч баррикад. Толпы рабочих врывались в оружейные лавки и завладевали оружием. Встревоженный Гизо попытался разогнать восставших при помощи войск Национальной гвардии. Однако гвардейцы наотрез отказались стрелять в народ, а часть их даже перешла на сторону повстанцев. Вопреки ожиданиям, волнения только усиливались.

Настроение гвардии открыло глаза королю. Испуганный Луи-Филипп уже 23 февраля принял отставку правительства Гизо и объявил о своём решении сформировать новый кабинет министров из сторонников реформ. Это известие было встречено с полным восторгом. Толпы народа продолжали оставаться на улицах, но настроение парижан заметно изменилось — вместо грозных восклицаний слышались весёлый говор и смех. Казалось, у короля появился шанс отстоять свою власть, но тут случилось непредвиденное. Поздно вечером 23 февраля толпа народа сгрудилась перед отелем министерства иностранных дел. Охранявший здание караул линейной пехоты открыл огонь по собравшимся. Кто отдал приказ начать пальбу, так и осталось неизвестным, но этот инцидент решил исход революции. Трупы убитых положили на повозки и повезли по улицам, толпа разъяренного народа с криками и ругательствами следовала за ними. Утром 24 февраля Луи-Филипп согласился распустить палату депутатов и предложить избирательную реформу. Но эти меры не произвели никакого эффекта, было уже слишком поздно. Огромная толпа восставших парижан, взявших штурмом Пале-Руаяль, затем окружила королевский дворец Тюильри, требуя, чтобы Луи-Филипп убирался «следом за Карлом X», то есть отрёкся и эмигрировал в Англию.

Не желая искушать судьбу, Луи-Филипп так и поступил, перед отъездом предварительно отрёкшись от престола в пользу своего внука, малолетнего графа Парижского. Но это категорически не устраивало восставших. Как только 25 февраля им стало известно о намерении палаты депутатов провозгласить королём графа Парижского, толпа восставших ворвалась прямо на заседание палаты. Под дулами ружей депутаты провозгласили Францию республикой и образовали новое радикально-буржуазное правительство.

Вскоре после провозглашения республики, было введено всеобщее избирательное право для мужчин, достигших 21 года. В тот момент столь широкого права голоса не было ни в одной стране мира, даже в Англии, считавшей себя родиной демократических свобод. Другой важной мерой нового правительства было открытие Национальных мастерских для безработных, где получали небольшую — 2 франка в день — но зато гарантированную плату. Хотя мастерские ввели лишь в нескольких крупных городах, вскоре в них трудилось уже больше 100 тыс. человек. Основные задачи революции были выполнены. Население получило широкие политические права и гражданские свободы, безработные были заняты на дорожных и земляных работах, благоустраивали дома и улицы городов. Радикалы использовали большое скопление народа в мастерских для ведения там революционной пропаганды.

Итоги революции. Установление Второй республики

В результате июньского взрыва буржуазно-демократические преобразования, начатые временным правительством, были приостановлены. Власти были вынуждены закрыть радикальные газеты, клубы и общества. Но всеобщее избирательное право сохранилось, и это позволило провести в декабре 1848 года всенародные выборы. Ожидалось, что главная борьба развернётся между кандидатами крупной буржуазии Кавеньяком и мелкой буржуазии Ледрю-Ролленом. Но неожиданно подавляющее большинство избирателей проголосовало за племянника Наполеона, сорокалетнего принца Луи Бонапарта. Его поддержали в основном крестьяне, рабочие, городские низы и часть мелкой буржуазии, поскольку с именем Наполеона они связывали былое и будущее величие страны и надеялись, что новый президент будет проявлять такое же внимание к нуждам простых французов, как и его знаменитый дядя.

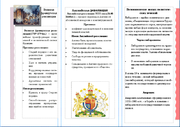

Английская революция

Английская революция XVII века (известная также как Английская гражданская война; англ. English Civil War; в советской историографии Английская буржуазная революция) — процесс перехода в Англии от абсолютной монархии к конституционной, при которой власть короля ограничена властью парламента, а также гарантированы гражданские свободы. Революция открыла путь к промышленному перевороту в Англии и капиталистическому развитию страны.

Предыстория

Накануне революции

XVII век был очень важен в развитии английской политической структуры. Во времена правления Елизаветы I непрекращающаяся опасность со стороны Испании сделала абсолютизм необходимым, и англичане были согласны принять его. Но когда стал править Яков I Английский (англ. James I of England), опасность уже миновала. Англия была в хороших отношениях с Францией, и не было серьёзной угрозы из-за границы.

Карл I

Война началась спустя меньше чем 40 лет после смерти Елизаветы I в 1603 году. Во время правления Карла I c (27 марта 1625 года) и Англия, и Шотландия пребывали в мире дольше, чем когда-либо. Сам Карл надеялся объединить королевства Англии, Шотландии и Ирландии в единое королевство, таким образом, осуществив мечту своего отца Якова I Английского. Многие английские парламентарии негативно относились к этой идее, боясь, что такое объединение может уничтожить старые английские традиции, восходившие к английской монархии. Поскольку Карл разделял позицию своего отца, что король — божий наместник, избранный богом для правления на земле в соответствии с «Божиею милостью», подозрения парламентариев имели основания.

В последние годы правления Елизаветы парламент стал очень влиятелен. При правлении Якова I народ был недоволен, что король повышает налоги без разрешения парламента. Конфликт между двумя сторонами разгорелся вновь, когда на престол вступил Карл I. В течение первых пяти лет своего правления Карл созывал и распускал парламент 3 раза. Затем он пытался управлять страной без Народного собрания и без Палаты Лордов: следующие 11 лет Карл правил без парламента. Карл возродил несколько старых феодальных законов в надежде улучшить экономическое положение Англии и, прежде всего, королевской казны. Он также восстановил старинное налоговое обложение, называемое «корабельные деньги», что вскоре вызвало негодование со стороны народа. Карл также разозлил парламент, женившись на сестре французского короля Людовика XIII, которая была католичкой.

Долгий парламент

У Карла не было достаточно денег, чтобы заплатить шотландцам, и он решил обратиться за помощью к парламенту. Парламент, созванный в 1640 году, существовал 13 лет, за что получил название «Долгий парламент». На этот раз парламент был намерен ограничить власть монарха. Под предводительством Джона Пима был создан закон, обязывавший созывать парламент каждые три года и лишавший короля права распускать парламент. Также был введён ещё целый ряд законов, не позволявших монарху увеличивать налоги самостоятельно. Разгневанный Карл I решил, что пришло время нанести ответный удар. 4 января 1642 года, Карл отдал приказ арестовать Джона Пима, Артура Хаселрига, Джона Хампдена, Дензила Оллеса и Уильяма Строда. Всем пятерым удалось бежать, прежде чем прибыли солдаты. Члены парламента решили сформировать свою собственную армию. После провала попытки арестовать пятерых членов Парламента, Карл бежал из Лондона в Йорк. Опасаясь, что гражданская война неизбежна, Карл начал собирать армию.

Гражданская война

Начало войны

Большое число роялистов присоединилось к армии короля. В то время представители высших сословий с детства были обучены ездить верхом, что было большим преимуществом для короля, под чьим командованием оказалась сильная кавалерия. В октябре 1642 года Карл I и его войска направились к Лондону. Племянник короля, Принц Руперт, был назначен главнокомандующим кавалерией. Несмотря на то, что принцу было всего двадцать три, он уже приобрел большой опыт в сражениях за голландцев. Принц Руперт обучил кавалерию тактике, которой он сам выучился в Швеции. Тактика включала в себя cшибку с врагом на полном скаку, и лошади держались бок о бок до самого столкновения.

Оливер Кромвель

На первых стадиях войны у парламентского войска был огромный недостаток. Большинство солдат никогда не воевали и не держали оружия в руках. При нападении кавалерии принца Руперта они часто убегали с поля боя. Один из офицеров парламентской армии, Оливер Кромвель, обратил внимание на вражескую кавалерию. Несмотря на то что у него не было военного образования, его опыт землевладельца позволял ему разбираться в лошадях. Он был убеждён, что создав хорошо дисциплинированную армию, он сможет одержать победу над королевской кавалерией. Кромвель знал, что пикенеры, вооружённые 5-метровыми пиками, могли дать хороший отпор «кавалерам». Он также заметил, что кавалерия Руперта была плохо дисциплинирована и, атакуя, каждый всадник нападал на индивидуальную цель. Кромвель тогда научил своих всадников не рассыпаться при атаке и держаться вместе. Его кавалерия приняла участие в бою при Марстон-Муре в Йоркшире в июле 1644 года. В результате победы при Марстон-Муре весь север Англии оказался во власти парламента.

Армия нового образца

В начале Гражданской войны парламент полагался на солдат, нанятых крупными землевладельцами. В феврале 1645 года парламент решил сформировать новую армию, состоящую из профессиональных солдат. Эта 22-тысячная армия стала называться Армией нового образца. Её главнокомандующим стал генерал Томас Ферфакс, в то время как командующим кавалерии стал Оливер Кромвель. Солдаты Армии нового образца получали должную военную подготовку и в бою вели себя очень дисциплинированно. Раньше офицерами становились солдаты из благополучных и знатных семей, но в Армии нового образца они выдвигались по службе по мере своих заслуг на поле боя и боевых качеств.

Итоги революции

В январе 1647 года Карл бежал в Шотландию, где он был вскоре пойман. Он был заключён в Хэмптон Корт, но в ноябре 1647 года он сбежал, и ему удалось собрать новую армию. В это время ему удалось убедить шотландцев воевать на его стороне. В августе 1648 армия Карла потерпела поражение, и он снова был взят в плен. 30 января 1649 года Карл I был казнён. Англия была провозглашена конституционной монархией. Кромвель взял титул «лорда-протектора», то есть защитника парламента, а по существу стал военным диктатором. В течение войны погибло около 100 000 человек. Большинство из них умерло из-за армейской лихорадки (разновидности сыпного тифа), а не на поле боя. Корона передавалась на условиях, продиктованных парламентом, т.е. устанавливался режим ограниченной (конституционной) монархии с сильным парламентом, что закрепило доступ буржуазии к государственной власти. Таким образом главная цель революции была достигнута. В числе наиболее важных итогов Английской революции уничтожение абсолютизма, удар по феодальной собственности, которая фактически превратилась в буржуазную. Революция провозгласила свободу торговли и предпринимательства. Исключительное значение имело принятие в 1651 г. Навигационного акта, в соответствии с которым внешнеторговые перевозки могли совершаться лишь на английских кораблях или на судах страны, производившей этот товар. Закон подорвал посредническую торговлю и судоходство самого сильного соперника Англии – Голландии. Политическим итогом революции стало начало складывания в Англии правового государства, гражданского общества. Идеи республиканского устройства, народоправия, равенства всех перед законом, которые несла революция, оказали влияние на историю других государств Европы.

Возникновение новых политических течений

Буржуазные революции дали мощный толчок к созданию новых доктрин, которым должно было следовать общество в своём развитии:

- Либерализм

- Анархизм

- Социализм

- Консерватизм

Либерализм

Либерализм (от лат. либерализ - свобода) – идейно-политическое движение, объединяющее сторонников буржуазно-парламентского строя, выступающего против любых форм контроля, за экономическую и духовную деятельность личности со стороны светской и церковной власти. Либерализм появился в эпоху буржуазных революций 16-17 вв. В работах Смита, Монтескье, Локка и др. сформулированы исходные принципы классического либерализма. Центральное место занимает идея индивидуальной свободы в противоположность феодальному абсолютизму, полностью подчиняющего личность социальным порядкам, либерализм отстаивает концепцию естественных прав человека на жизнь. Свобода – отсутствие внешних ограничителей на реализацию сознательных действий индивида, при этом личность должна нести бремя моральной ответственности. Особенность либерализма проявилась в концепции социального прогресса, согласно которому буржуазное общество – рационально-организованное, постоянно совершенствующийся регулируемый механизм. Черты либерализма:ориентируется на правовое государство, основанное на разделении власти. Законы обязательны для всех, в экономике либерализм защищал идеалы свободной рыночной торговли, в социальной области либерализм исходит из естественного неравенства людей, которые обладают неодинаковыми способностями и поэтому даже в одинаковых условиях результаты их деятельности будут различными. В кон 19 в. начинается формироваться новое течение – новый либерализм (неолиберализм), который признавал необходимость государственного регулирования. Государство выбрано главным инструментом реформ. Государство должно гарантировать беспристрастное посредничество в социальных конфликтах, взаимоотношениях между классами.

Консерватизм

Идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам. В политике — направление, отстаивающее ценность государственного и общественного порядка, неприятия «радикальных» реформ и экстремизма. Во внешней политике — ставка на укрепление безопасности, применение военной силы, поддержку традиционных союзников, во внешнеэкономических отношениях — протекционизм. В консерватизме главной ценностью принимается сохранение традиций общества, его институтов, верований и даже «предрассудков». В качестве идеологии сформировалось как реакция на «ужасы Французской революции» (знаменитая работа Эдмунда Бёрка, 1790). Противостоит либерализму, требующему экономических свобод и социализму, требующему социального равенства. Помимо Бёрка, огромный вклад в оформление консерватизма внесли французский иезуит Жозеф де Местр (1753—1821) и австрийский канцлер Клемент Меттерних (1773—1859).

Социализм

Идеи социализма известны в мире с древнейших времен, однако теорети¬ческое обоснование и идеологическое оформление они получили только в XIX в. Большое значение для их концептуализации име¬ли эгалитаристские идеи французского мыслителя Ж. -Ж. Руссо и воззрения его соотечественника Ф. Бабёфа о классовой принад¬лежности граждан и необходимости насильственной борьбы за общественное переустройство. В целом социализм недооценивает, а то и вовсе отрицает зна¬чение экономической свободы индивидов, конкуренции и неоди¬накового вознаграждения за труд как предпосылок роста матери¬ального благосостояния человека и общества. В качестве заменя¬ющих их механизмов рассматриваются нетрудовое перераспреде¬ление доходов, политическое регулирование экономических и социальных процессов, сознательное установление государством норм и принципов социального равенства (неравенства) и спра¬ведливости. Иначе говоря, главными прерогативами в социалис¬тической доктрине являются государство, а не индивид, созна¬тельное регулирование, а не эволюционные социальные процес¬сы, политика, а не экономика. Первые попытки очертить идеал этого общественного устрой¬ства предпринимались мыслителями Нового времени Т. Мором и Т. Кампанеллой, а в конце XVIII-начале XIX в. т.н. утопичес¬кими социалистами Сен-Симоном, Фурье и Оуэном. В середине XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс дали теоретическое обоснование социализма, связав его осуществление с процессом историческо¬го становления более отдаленного общества «всеобщего изоби¬лия» — коммунизма. В. И. Ленин, пытаясь соединить эти идеи с рабочим движением в России и разработав учение об этапах со¬циалистической революции, о сломе «буржуазной государствен¬ной машины», «диктатуре пролетариата» и т.д., рассматривал со¬циализм как непосредственную политическую цель деятельности партии «нового типа».

Анархизм

Политическая философия, основывающаяся на свободе и имеющая своей целью уничтожение всех типов принуждения и эксплуатации человека человеком. Это означает, что общественные отношения и институты должны основываться на личной заинтересованности, взаимопомощи, добровольном согласии и ответственности каждого участника, а все виды власти должны быть ликвидированы. Анархизм окончательно сформировался в 1830–1840-е гг. – в борьбе и полемике с либерализмом и государственным социализмом. Если первый подчеркивал значение политической свободы гражданина (признавая необходимость сохранения, хотя и предельно минимизированного, государства), то второй выступал за социальное равенство, считая инструментом его осуществления тотальную государственную регламентацию. Девизом же анархизма, противостоявшего обоим течениям, можно считать знаменитые слова Михаила Бакунина: «Свобода без социализма есть привилегия и несправедливость... Социализм без свободы есть рабство и скотство». Анархизм как социально-политическое движение регулярно переживал спады и подъёмы популярности. Анархисты были особенно активны в аболиционистском движении, рабочем движении, движении за гражданские права, женском освободительном движении, антикапиталистическом движении, антивоенном движении, движении за права сексуальных меньшинств, альтерглобалистском движении, сопротивлении налогообложению, и других формах анархистской активности. Первые анархистские идеи восходят к древнегреческим и древнекитайским философским школам. Непосредственно же первым теоретиком современного анархизма стал Уильям Годвин (1756—1836), развивавший идеи, легшие впоследствии в основу современной анархистской мысли. Первым же теоретиком, открыто назвавшим себя анархистом, выступил Пьер Жозеф Прудон, по праву считающийся подлинным основателем современной анархистской традиции.

Вывод к статье

Главным вопросом всякой революции является вопрос о власти. Буржуазная революция, поскольку она призвана обеспечить простор для развития капиталистического строя, заканчивается переходом власти из рук дворянства в руки буржуазии. Но буржуазно-демократическая революция, осуществляемая при гегемонии пролетариата, может привести к установлению революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Оценивая результаты и историческое значение той или иной буржуазной революции, нужно учитывать не только прямые, но и косвенные её итоги. Не столько политические, сколько социально-экономические завоевания буржуазных революций имеют устойчивый характер. Нередко за буржуазной революцией следовала реставрация свергнутых династий, но капиталистический строй, утвердившийся в ходе революций, восторжествовал.

Бывают революции, в которых для решения задач, стоящих перед буржуазной революцией, революционных сил оказывается недостаточно и революция терпит полное или частичное поражение. В таких случаях объективно назревшие задачи решаются медленно, мучительно, с сохранением остатков средневековья, придающих капиталистическому строю особенно реакционные черты. В широком смысле слова «завершением» буржуазной революции Ленин называл «завершение всего цикла буржуазных революций», то есть вполне определившееся капиталистическое развитие страны. Маркс и Энгельс выдвинули на опыте революций 1848-49 в Европе вопрос о непрерывной революции, переходящей последовательно от решения буржуазно-демократических задач к решению задач социалистических. Развив эти мысли, Ленин создал теорию перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Предпосылкой такого перерастания является превосходство пролетариата в буржуазно-демократической революции. Правильность этой теории подтверждена перерастанием Февральской буржуазно-демократической революции 1917, а также антифашистских, антиимпериалистических, демократических революций после 2-й мировой войны в революции социалистические.

Литература

Февральская революция 1848 года